长江之畔,大学之城,洪山的每一寸土地都沉淀着岁月与新知交融的独特气息。从天兴洲的田园牧歌到街道口的都市霓虹,从石牌岭的烟火滋味到洪山实验室的科研匠心,这里既是千年文脉的延续,也是时代潮流的浪尖。洪山融媒新开辟《洪山文脉寻踪》专栏,将循着历史的脉络,探访洪山九大坐标,以笔墨勾勒旧貌新颜,以镜头记录城野斑斓。2025年国庆佳节,邀您共赴洪山,在古今碰撞中邂逅诗意,在烟火繁华中安放身心——于此,见天地,见生活,见未来。第5期——《寻迹狮山:一日看尽千年风华》

洪山文脉寻踪之狮子山

在洪山区的东南部,一座形如伏狮的山丘静卧于南湖之畔。这里虽不见雄狮怒吼,却有着千年传说与现代农业科技交织的独特韵味。狮子山街道,因山得名,北倚南湖碧波,南接野芷湖风光,既是武汉重要的文教新高地,更是一处融合自然生态与人文底蕴的奇妙之地。

狮子山得名,源于一个跨越千年的守候。相传唐武宗年间,八分山慈云寺方丈相中此地依山傍水之美,欲建庙宇,却逢“灭佛事件”,剩余的石料与石狮遗存于此,“狮子山”由此得名。岁月流转,汤逊湖水退却,形成今日南湖,移民至此垦荒安居,石狮虽湮没时光中,地名却传承至今。历史翻至清末,张之洞于此创办湖北第一所农务学堂(华中农业大学前身),开创湖北近代农业教育先河,梁鼎芬曾在此教授动植物、化学等课程,狮子山成为农业文明的重要发轫地。

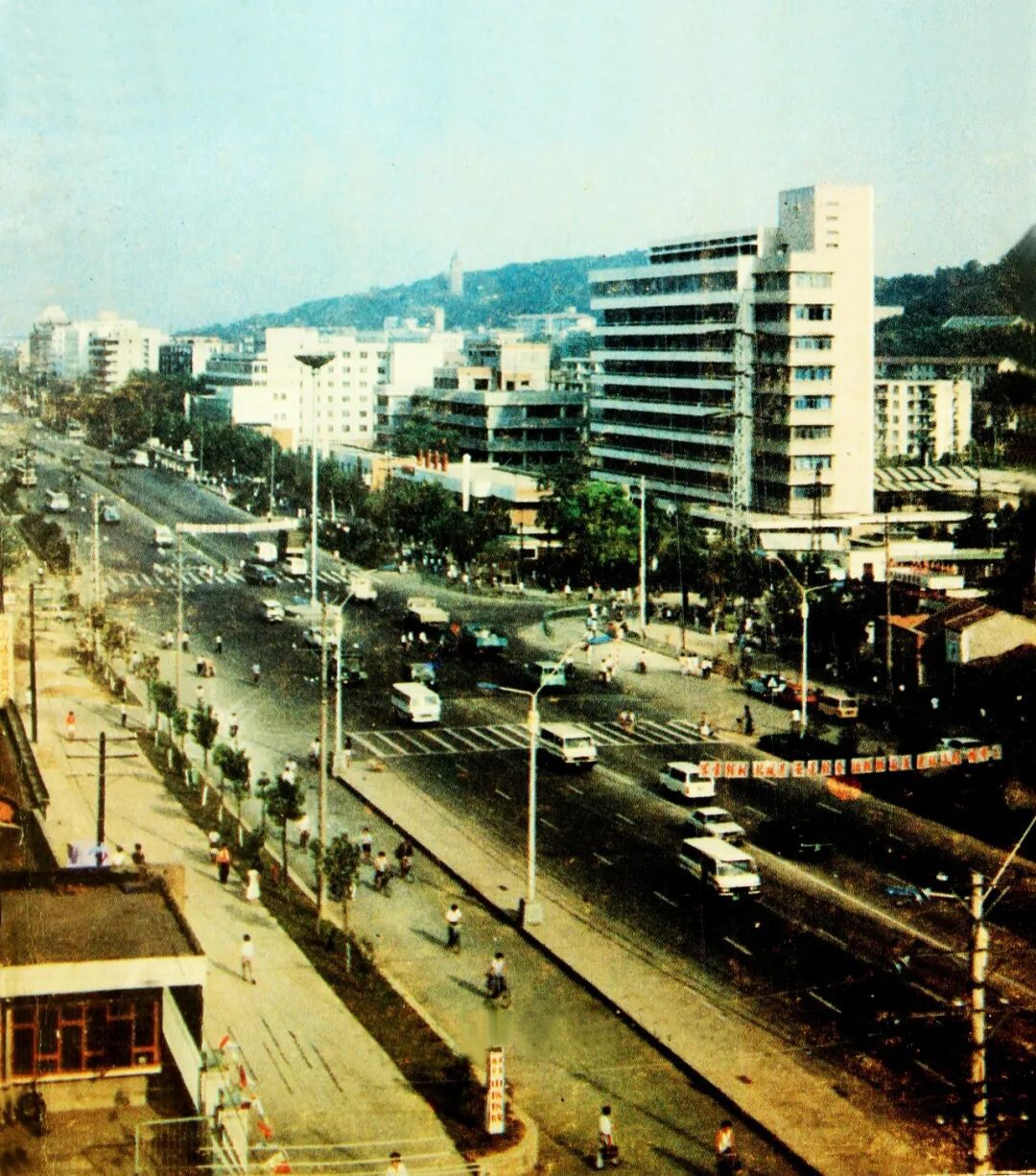

远眺狮子山,葱茏的植被恰似雄狮的毛发,在阳光照耀下泛着熠熠光彩。这里曾是古战场的天然屏障,见证过历史的风云变幻。1954年,华中农业大学因洪水迁址于此,师生们开荒山、平坟地、植树木、修道路,将根基深植狮子山麓。1961年,“狮子山”正式成为洪山区一个街道的名称,街名以境内狮子山得名。

如今的狮子山,早已从昔日的荒山野岭蜕变为集农业科研、教学与产业于一体的现代化科教新城。辖区已汇聚华中农业大学、湖北工业大学等高校,中船712研究所、湖北省农业科学院等科研机构,形成“环大学创新发展带”。作为武汉重要的文教新高地,狮子山街道正以独特的魅力讲述着传统与现代交融的生动故事。湖北洪山实验室、湖北华商农业科技孵化器等创新平台在此落地生根,见证着“学城联动”的蓬勃发展。

狮子山上,“华农十景”闻名遐迩:“湖山夕照、清风竹语、秋林尽染、杉林藏幽、惜春亭、碧池泛红、雪染暗香、湖杉鹭影、主楼华章、广场雨韵”——这些由数代学子辛勤造就的景致,如珞珈山之于武大一样,成为华农人的精神家园。

每日清晨,当第一缕阳光洒向南湖水面,已有摄影爱好者架起三脚架,等待捕捉“湖山夕照”的完美瞬间。到春暖花开的季节,绵延数里的油菜花海在晨光中泛起金色波浪,吸引着众多游客前来打卡观赏。

来到狮子山,一定不能错过华中农业大学博物馆这座文化宝库。作为中国高校中规模最大的农业类博物馆之一,这里收藏了逾30万件动植物标本和农业文物,堪称一部立体的农业百科全书。

走进博物馆一楼,巨大的中华鲟标本迎面而来,逾20万件昆虫标本排列成绚丽的色彩方阵,令人目不暇接。二楼馆藏的传统稻作文化展品,展现了湖北地区悠久的稻作历史。三楼的土壤矿物展厅别具特色,来自全国各地的土壤标本呈现出惊人的色彩差异,犹如大地的调色板。这里还收藏着各种珍稀矿物标本,在灯光下闪耀着神奇的光芒。

每逢10月下旬“狮山柿子节”开幕,华中农业大学15亩柿子园的近千棵柿子树硕果累累,犹如一个个小灯笼挂满树枝。柿子园内,学校师生、校友及校外市民共赏秋日盛景、共品柿子美食、共享丰收乐趣。

在这里,时光仿佛被折叠成册:清晨可循着露水打湿的石阶,探访狮子山千年传说;午后漫步华农博物馆,在斑驳的农具与标本间聆听历史的回响;待到日暮时分,站在南湖畔看霞光浸染湖面,恍惚间能望见张之洞当年在此兴学的身影。

这座静卧城南的狮子山,不仅守护着岁月的秘密,更承载着这座城市的文脉与新生。期待与你在此相遇,共赏这一卷跨越千年的风华图册。

声明:稿件未经授权,不得转载

主办丨中共洪山区委宣传部、洪山区融媒体中心

记者丨廖宇智

美编丨陈张超 责编丨张宾

统筹丨郑锋 审稿丨蔡庆