长江之畔,大学之城,洪山的每一寸土地都沉淀着岁月与新知交融的独特气息。从天兴洲的田园牧歌到街道口的都市霓虹,从石牌岭的烟火滋味到洪山实验室的科研匠心,这里既是千年文脉的延续,也是时代潮流的浪尖。洪山融媒新开辟《洪山文脉寻踪》专栏,将循着历史的脉络,探访洪山九大坐标,以笔墨勾勒旧貌新颜,以镜头记录城野斑斓。2025年国庆佳节,邀您共赴洪山,在古今碰撞中邂逅诗意,在烟火繁华中安放身心——于此,见天地,见生活,见未来。第4期——《出站见“山”,入街阅世:关山街上的古今交响》

洪山文脉寻踪之关山

走出华中科技大学地铁站,抬眼不是山,而是连绵的楼宇、闪烁的霓虹与川流不息的车灯。这里,是洪山区关山街道——一片因工业而兴、凭科教而盛、以创新而变的土地。

名为“关山”,如今却不见山。据载,上世纪80年代这里曾有一座71.2米高的小山,面积仅0.09平方公里,历经二十余年的开发,山体已悄然隐入城市肌理,成为推土机下的记忆、柏油路下的地基。

但山虽消失,山的故事仍在流传。“关山”何以得名?一说源于明清时期土匪出没,行人视此地为一道险“关”;另一说载于《武汉地名志》:明太祖朱元璋曾驻兵设关,故名“关山”。而清同治《江夏县志》中一句“官山,在县东三十里”,揭开了更早的名字——“官山”。

元末明初,战乱频仍,江夏一带人口锐减、田园荒芜。为恢复经济、巩固政权,明廷推行“江西填湖广”的移民政策,大量江西移民迁入鄂地。为监管移民、防其回流,官府在此设点驻兵,“官山”由此得名。移民们在此登记汇报、垦荒定居,此地渐成地标,而后口耳相传,“官山”渐被唤作“关山”。

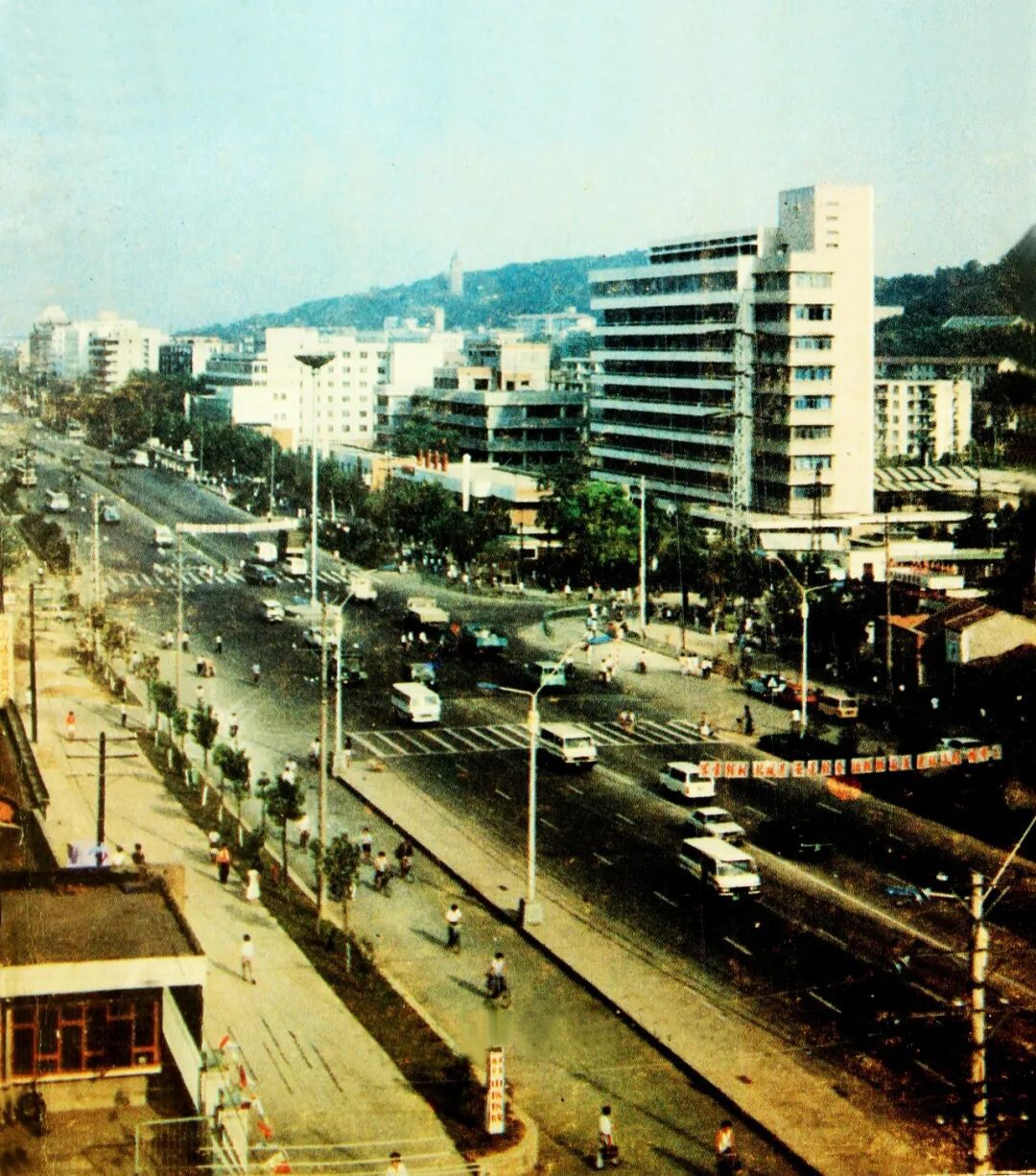

历史的烽烟散去,工业的浪潮袭来。1958年,时任武汉市市长刘惠农在此挥锹破土,关山地区建设大幕开启。武汉汽轮发动机厂、武汉汽车标准件厂率先落户,长江有线电厂、武汉鼓风机厂、湖北电机厂、炭黑厂、保温瓶厂等众多大型厂矿接踵而至。烟囱林立、机床轰鸣,关山迅速崛起为武汉的工业脊梁,写下一段“制造传奇”。

工业筑基,科教兴城。

随着厂矿聚集,人口涌入,华中科技大学、中南财经政法大学等数十所高校相继落子关山。轰鸣的机床声与琅琅书声在此交汇,一批批专业技术人才从这里走出,输往全国。一片工业热土,也逐渐成为华中地区知名的大学城。截至2014年,关山地区已拥有大学9所、中等专业学校以及技工学校21所,成为远近闻名的“人才摇篮”。

而关山的转型并未止步。

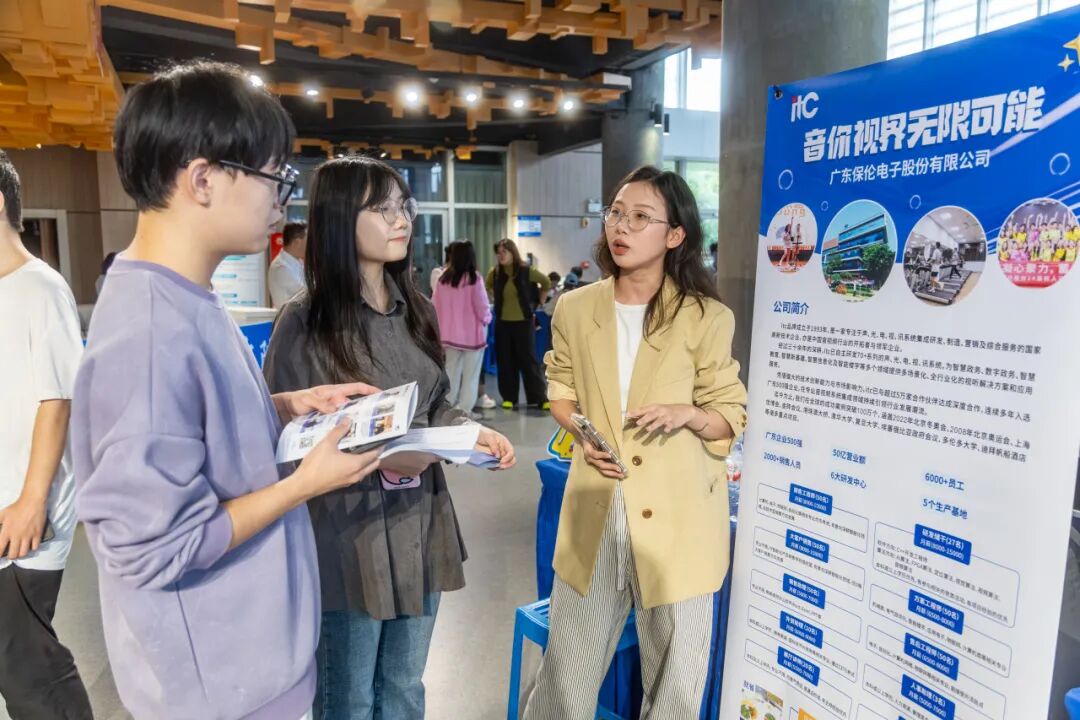

在南望山下,一条始建于1962年的鲁磨路,依托中国地质大学深厚的珠宝学科与人才资源,悄然蝶变。它不再只是一条通勤道路,而逐渐聚集起珠宝商户、设计工作室与鉴定机构,形成著名的“珠宝文化街”。2018年,该街获评武汉市旅游特色街区,从昔日的配饰集市升级为“武汉·中国宝谷”,承载着洪山区“大学之城”建设的重要使命,更是环高校经济带的一颗璀璨明珠。

这里不再是简单的珠宝卖场,而是以“一核一街三区”为蓝图,构建起集教育、研发、设计、展示、旅游、购物于一体的综合性珠宝产业集群。中国地质大学宝谷创新创业中心投入运营,为珠宝企业提供孵化、培训与交流服务;中建·东湖之星等新项目拔地而起,持续注入产业活力;珠宝学术论坛、首饰设计大赛、静文化博览会等活动的举办,不断擦亮“宝谷”品牌。

漫步今日关山,文旅体验正成为其新名片。步入鲁磨路“珠宝文化街”,仿佛走进一座露天的珠宝艺术馆。街道两侧珠宝店林立,橱窗内钻石璀璨、玉石温润、金银生辉,游客可尽情挑选心仪的首饰,也可定制专属设计。中国地质大学珠宝学院内常设展览和开放活动,让游客近距离感受珠宝从矿物到艺术品的蜕变历程。每年举办的珠宝文化节、设计大赛和展览等活动,更吸引无数市民游客前来打卡体验。

从机械轰鸣到智造无声,从“官山”驻兵到“宝谷”聚才,关山街的变迁,恰是洪山乃至武汉发展的一个缩影:尊重来时路,不断向前走。它讲述着一段层叠的历史——官山,关山,工业山,宝谷;也预示着一个开放的未来:人才、创意、产业与城市,仍在这里持续生长、彼此成就。这条古今交响的街道,正以包容的姿态迎接每一位访客,邀请人们在此触摸历史、感知当下、期待未来。

声明:稿件未经授权,不得转载

主办丨中共洪山区委宣传部、洪山区融媒体中心

记者丨廖宇智

美编丨陈张超 责编丨张宾

统筹丨郑锋 审稿丨蔡庆